賃上げ進展と実質賃金・消費性向の停滞

7月の実質賃金は7ヶ月ぶりにプラスに浮上した。夏季賞与の影響が大きいと見られ、上昇率は0.5%と大きくはなく、本格的な実質賃金上昇につながるものとは言えないだろう。

それでも賃上げは進んでいる。今年の賃上げ率も5%を超え、動かなかった賃金上昇は確実に起こっている。総務省の労働力調査によると、パワーカップルの数が増えていることが示され、夫婦共に1,000万円以上を稼ぐ世帯は10年間で10倍の11万世帯になったという。ただ全世帯に占める割合は1%未満。また共に700万円以上でも3%未満であり、稼ぐ力は上がっているものの、日本全体からすればごく僅かである。

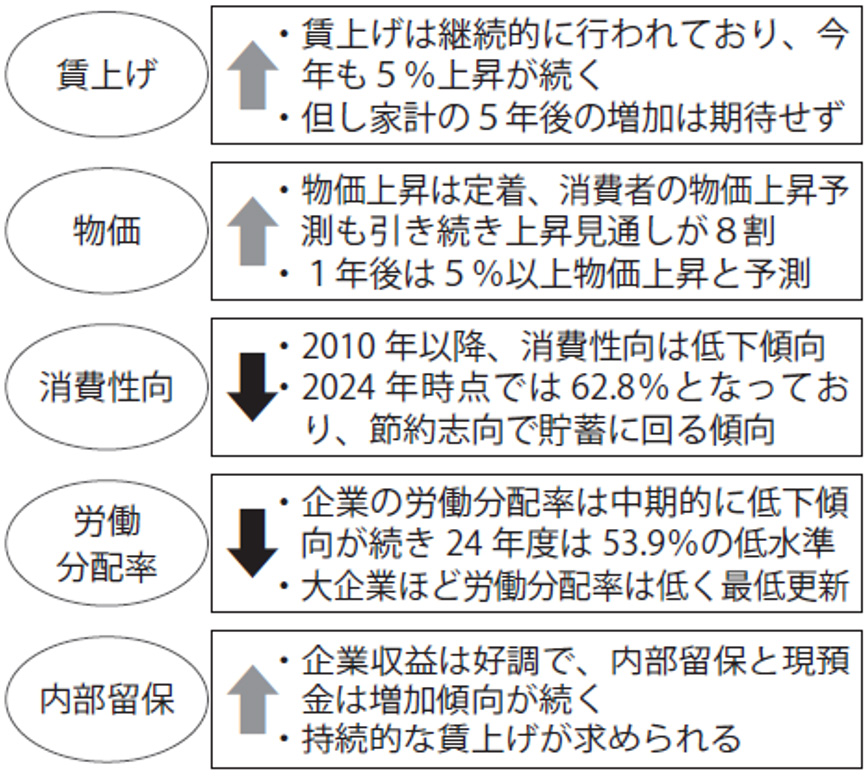

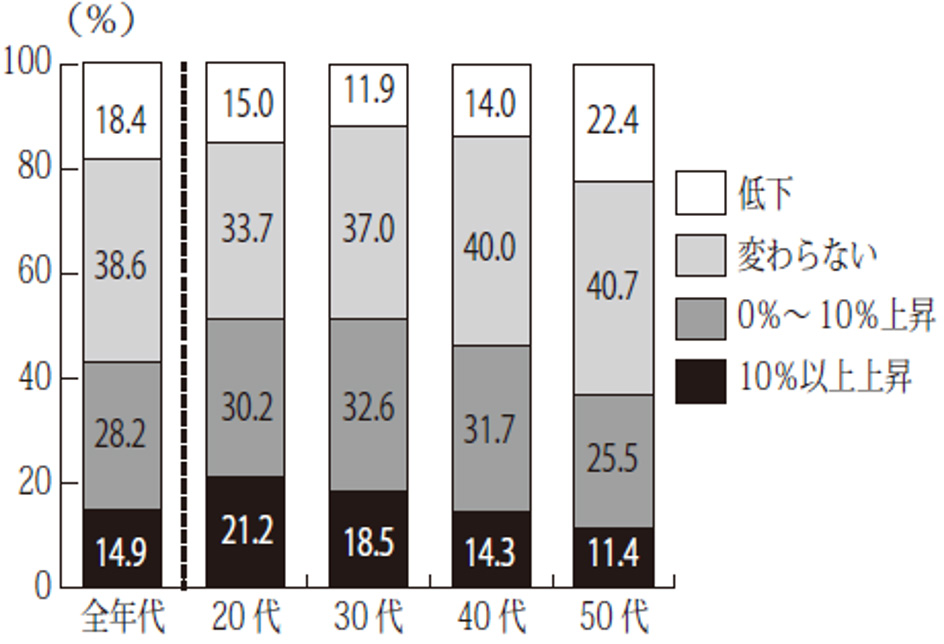

一方でインフレが定着しつつあり、賃金上昇ながら実質賃金は上がりきらない。結果として、消費性向が上がっていない。消費性向とは、総務省家計調査における「可処分所得に占める消費支出の割合」であるが、賃上げされても節約志向が強く、お金があまり使われてないという。2010年頃まで平均消費性向水準は70%程度であったが、低下傾向が続いており24年時点で62.8%。消費が決して好調ではないのは、やはりこれからも物価上昇が続くと予想している消費者が多いということ。内閣府の経済財政報告によると、回答者全体の8割がこの1年の物価の伸びから同様の動きが続くとし、7割程度が1年後の物価上昇率は5%以上と予想している。サービス分野の物価、家賃等が上がり始めており、節約志向をより強くしていると見られる。また同調査報告による5年後の給与所得増加の予想では、「低下」と「変わらない」を合わせて6割近くを占めている。賃金の上昇がこれからも続くということにはあまり期待が持てないということであろう。

■家計の5年後の給与所得の増加予想

労働分配率の低下と企業の余力

法人企業統計から日経新聞が算出したデータによると、企業の労働分配率の低下が続いているという。2024年度は53.9%と、1973年度以来51年ぶりの低水準になったということで、この水準は大企業ほど低い。企業の収益は高まり、内部留保、現預金は高水準が続いているため、本来はもっと人件費に回すことは出来る。住宅市況は実質賃金が上がらないと動きは鈍くなる。労働分配率を上げ、更なる賃上げを続けていく余力は十分にある。

■賃上げに対し下がる消費性向と労働分配率