3月は着工前倒しで駆け込み多数

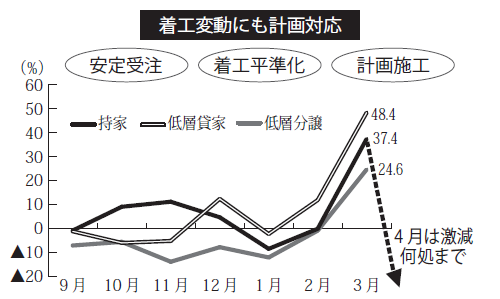

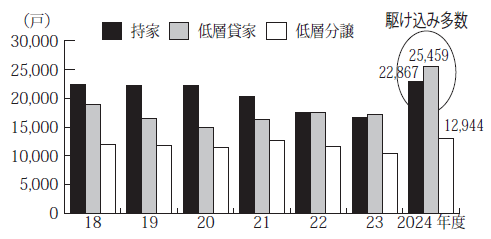

4号特例の縮小、省エネ基準適合義務化という新しい制度が始まって1ヶ月が経過したが、情勢が落ち着くまでには時間が掛かるだろう。多くの企業がこの法改正に伴う混乱を避けるため、3月に出来る限り着工を済ませたと見られる。結果、全ての利用関係別で前年比で大幅な着工増となっており、月間総着工は9万戸弱まで増加。季節調整済みの年率換算では100万戸を突破する着工となった。コロナ禍前の18年以降の3月着工で比較しても、持家、低層貸家、低層分譲(建売住宅)共に最多の着工である。特に大きく増えた低層貸家は、年間30万戸弱の着工があった2016年度の3月着工よりも多かった。この着工前倒しにより、4月以降の住宅着工は一時的に激減するだろう。極端に言えば、3月に着工を増やした分、4月の着工はゼロとなった企業もあったと見られる。

■利用関係別3月着工戸数の推移

着工がバラついても品質の確保を

普段は着工の平準化を進めている企業であっても、この3月と4月の着工は多少バラついたかもしれない。ただより重要なのは、計画通りに無理のない施工を進め、品質を確保した住宅を安定的に供給していく力であろう。そのためにも月次の施工のキャパをしっかりと考慮しないとダメである。施工が逼迫して余裕がなくなると、職人が足りなくなる。施工のスケジュールに狂いが生じる。これまで依頼したことのない職人に頼らざるを得ない場面も出て来るだろう。規定の性能基準はクリアしても、ミスが多発したり、細かい部分で施工精度が保てない可能性があり、結果的に利益を圧迫する恐れがある。如何に信頼できる優れた職人に仕事を任せられるかは、住宅会社にとっては肝である。低賃金でお願いする仕事には、高品質の仕事は望みにくい。高賃金であっても逼迫状態ではエラーが発生する。

スケジュール管理の重要性増す

今回の法改正で、中小工務店はうまく対応できずマイナスの影響が出てくるところもあるかもしれない。利益を残すにはエラーを減らすことが重要であり、業務フローが計画通り進められなければならない。そのためにも一定数の受注残を確保して「月間何棟まで」、または「週に何棟」という着工の平準化は欠かせない。そしてあらかじめ、半年くらい先まで、施工の枠を確保しスケジュールを管理しておきたい。

法改正により業務フローの変更はあったものの、常に工事を平準化してきたところは、大きな影響はないとみている。法改正による企業選別が始まりそうである。

■法改正前駆け込み3月前年比急増と計画施工